나의 말:

우주의 크기에 대해서 이야기하고 싶어요.

ChatGPT의 말:

좋은 주제예요. 우주의 크기는 상상조차 어려울 만큼 거대합니다.

현재까지 관측된 관측 가능한 우주의 지름은 약 930억 광년(약 880 제타미터)입니다. 이는 빛이 1년 동안 가는 거리인 1광년을 기준으로 했을 때, 우주의 끝까지 가는 데 약 465억 광년이 걸린다는 의미예요. 그런데 이건 우리가 볼 수 있는 한계일 뿐, 실제 우주는 이보다 훨씬 더 클 가능성이 높습니다.

그리고 우주는 계속 팽창 중입니다. 멀리 있는 은하들은 우리로부터 점점 더 빨라지며 멀어지고 있어요. 이 팽창 속도 때문에 우리가 영원히 볼 수 없는 영역도 생깁니다.

어떤 관점에서 보면, 우주의 크기는 “무한”일 수도 있다는 게 많은 과학자들의 추측입니다. 단, 무한하다고 확정된 건 아니고, 관측을 바탕으로 다양한 이론이 제시되고 있어요.

혹시 우주의 크기 중에서도 '무한한가요?', '관측 가능한 범위는 왜 정해져 있나요?' 같은 특정 부분이 더 궁금하신가요?

나의 말:

관측 가능한 범위가 930억 광년이라는게 잘 이해가 되지 않습니다. 설명해 주십시오.

ChatGPT의 말:

좋은 질문입니다. 930억 광년이라는 숫자가 직관적으로 이해되기 어려운 게 당연해요. 조금 더 풀어 설명드릴게요.

우주는 약 138억 년 전에 빅뱅으로 시작되었습니다. 그러면 "빛이 138억 년 동안 날아올 수 있었으니, 우주의 크기도 138억 광년 아닌가?"라고 생각할 수 있습니다. 하지만 실제로는 930억 광년입니다. 이유는 다음과 같습니다.

- 우주는 계속 팽창하고 있기 때문입니다.

- 빛이 출발했을 당시와 지금은 거리가 달라졌습니다. 예를 들어, 130억 년 전에 출발한 빛이 지금 우리에게 도달했다면, 그 빛이 출발한 은하는 그동안 우주의 팽창 때문에 훨씬 더 멀어졌습니다.

- 그래서 우리가 지금 관측할 수 있는 가장 먼 거리는, 빛이 출발한 지점이 현재 우리로부터 얼마나 멀리 있는지를 기준으로 해서 계산합니다. 그 거리가 대략 465억 광년이고, 반대편까지 포함하면 직경이 930억 광년이 됩니다.

이건 단순히 빛의 이동 거리뿐 아니라, 우주 팽창을 고려한 ‘현재 기준 거리’이기 때문에 그렇게 큰 수치가 나오는 거예요.

혹시 이 개념을 그림으로 설명해드리면 더 도움이 될까요

나의 말:

지금 대답한 걸로 봐서는 우주가 생겨난지가 138억년인데 현.재 관측 가능한 우주의 반지름이 465광년이라면 우주의 팽창속도가 빛의 속도보다도 더 빠르다는 얘기인가요?

ChatGPT의 말:

네, 정확하게 보셨습니다. 우주의 팽창 속도는 빛보다 빠를 수 있습니다. 다만 여기서 중요한 점은, 이것이 상대성 이론과 모순되지 않는다는 것입니다.

조금 더 자세히 말씀드리면:

- 상대성 이론에서 빛보다 빠를 수 없다는 원칙은 물질이나 정보가 공간 내에서 이동할 때에 해당됩니다.

- 하지만 우주의 팽창은 ‘공간 자체’가 늘어나는 현상이에요. 즉, 어떤 물체가 공간을 가로질러 빛보다 빠르게 움직이는 것이 아니라, 공간 그 자체가 늘어나면서 멀어진다는 개념입니다.

예를 들어, 풍선에 점을 찍고 불면 점들이 서로 멀어지죠? 점 자체가 움직인 건 아니고, 풍선 표면(공간)이 늘어난 거예요. 이와 비슷하게, 먼 은하들은 실제로 빛보다 빠르게 우리로부터 멀어질 수 있습니다. 이것은 상대성 이론의 제한을 넘지 않고도 가능한 일이에요.

그래서 관측 가능한 우주의 반지름이 465억 광년이 될 수 있는 것입니다.

더 궁금한 부분 있으신가요?

나의 말:

아인슈타인의 상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 물질은 없는 것으로 알고 있는데 우주의 공간이 빛의 속도보다 더 빨리 멀어지고 있다는 말이 약간 이해가 되기도 하고 이해가 안되기도 하고 좀 헷갈립니다. 공간이 벌어지는 것과 물질의 속도하고는 다른 건가요? 이쪽 별과 저쪽 별이 멀어진다면 그건 속도가 아니라 공간의 확장인가요? 알듯 모를듯 좀 어렵습니다. 조금만 더 쉽게 설명해 주세요

ChatGPT의 말:

이해하기 어려운 부분이에요, 충분히 공감합니다. 아주 잘 짚으셨어요. 좀 더 쉽게 설명해 보겠습니다.

1. 상대성 이론에서 금지된 것은 "물질이나 정보가 공간을 지나갈 때" 빛보다 빠른 속도로 움직이는 것입니다.

예: 로켓이 빛보다 빨리 날아간다 → 이건 안 됨. 상대성 이론 위반.

2. 우주의 팽창은 "공간 자체가 늘어나는 현상"입니다.

예: 풍선을 불면 점들 사이가 멀어지죠?

그 점들은 움직인 게 아니에요. 풍선 표면(공간)이 늘어난 거예요.

이와 비슷하게, 은하들이 멀어지는 것도 '은하가 움직이는 것'이 아니라, 그 사이의 공간이 늘어나기 때문입니다.

**3. 그래서 이쪽 별과 저쪽 별이 멀어지는 건 속도라기보다는, ‘공간이 늘어나서 멀어지는 것’**입니다.

이건 상대성 이론과도 충돌하지 않아요. 왜냐하면, 공간이 늘어나는 건 '속도'의 개념과는 좀 다르기 때문입니다.

정리하면:

빛보다 빠르게 '이동'할 수는 없지만, 빛보다 빠르게 '멀어질 수'는 있습니다.

왜냐하면 그건 ‘공간의 확장’ 때문이지, 물체가 실제로 그만큼 빠르게 움직이는 게 아니기 때문이에요.

도움이 조금 되었을까요? 필요하시면 간단한 그림이나 비유도 추가로 설명드릴 수 있습니다.

나의 말:

허블의 법칙에 의하면 멀리 있는 우주일수록 더 빨리 멀어지고 있다고 하는데 그러면 현재 초창기 우주 즉, 아주 멀리 있는 별들은 얼마만큼의 속도로 멀어지고 있는지 우리의 과학으로는 아직 판단할 수가 없나요?

ChatGPT의 말:

훌륭한 질문입니다. 허블의 법칙에 따르면, 은하가 멀리 있을수록 더 빠르게 멀어지고 있습니다. 이러한 현상은 실제로 관측되고 있으며, 과학자들은 이를 측정하고 있습니다.

허블의 법칙과 우주 팽창 속도

허블의 법칙은 다음과 같은 수식으로 표현됩니다:

v = H₀ × d네이버 블로그+34Wikipedia+34UC Berkeley Astronomy+34

- v: 은하의 후퇴 속도

- H₀: 허블 상수 (현재 약 70~74 km/s/Mpc로 측정됨)

- d: 은하까지의 거리 (메가파섹 단위)NASA ScienceUniversity of Chicago News+1Astronomy at Ohio State+1

즉, 은하가 우리로부터 멀리 있을수록 더 빠르게 멀어지는 것으로 나타납니다.

먼 은하들의 후퇴 속도

매우 먼 은하들은 빛의 속도보다 빠르게 우리로부터 멀어지고 있습니다. 이는 상대성 이론과 모순되지 않으며, 우주의 팽창으로 인해 공간 자체가 확장되기 때문입니다. 예를 들어, 약 138억 년 전의 빛을 방출한 은하들은 현재 우리로부터 약 465억 광년 떨어져 있으며, 이들은 빛의 속도보다 빠르게 후퇴하고 있습니다.

측정의 한계와 도전

아주 먼 은하들의 후퇴 속도를 측정하는 것은 도전적인 일입니다. 빛의 적색 편이(redshift)를 통해 거리를 추정하고, 이를 바탕으로 후퇴 속도를 계산합니다. 그러나 우주의 팽창 속도에 대한 정확한 측정은 여전히 과학자들에게 큰 과제입니다. 최근의 연구들은 허블 상수의 값에 대한 불일치를 보여주고 있으며, 이를 "허블 텐션(Hubble tension)"이라고 부릅니다 .YouTubeReuters

요약하자면, 현재의 과학은 먼 은하들의 후퇴 속도를 측정할 수 있으며, 이들은 빛의 속도보다 빠르게 우리로부터 멀어지고 있습니다. 그러나 이러한 측정은 여전히 도전적이며, 우주의 팽창 속도에 대한 정확한 이해를 위해 지속적인 연구가 필요합니다.

나의 말:

그렇다면 관측가능한 우주 바깥의 관측불가능한 우주가 얼마만큼 더 넓게 퍼져 있을지 예측이 불가능 하겠군요 그런데 안드로메다 은하와 우리 은하는 현재 서로 가까워지고 있고 수십억 년 후에는 합쳐지는 것으로 알고 있는데 이것은 우주가 점점 더 멀어지고 있다는 사실과과 서로 상충되지 않나요

ChatGPT의 말:

네, 이 질문 정말 핵심을 잘 짚으셨습니다. 얼핏 보면 모순처럼 보일 수 있지만, 사실은 그렇지 않습니다.

우주 전체는 팽창하지만, 중력에 의해 묶여 있는 구조는 팽창하지 않습니다.

- 우주가 팽창한다는 것은 전체적으로 은하들이 서로 멀어지고 있다는 뜻입니다.

- 하지만 서로 가까운 은하들 사이에는 중력이 강하게 작용하고 있어서, 이 팽창을 이길 수 있습니다.

안드로메다와 우리 은하의 경우

- 두 은하는 약 250만 광년 거리에 있고, 상대적으로 매우 가깝습니다.

- 두 은하 사이의 중력이 우주의 팽창을 이기는 정도로 강력하기 때문에, 실제로 서로를 향해 끌려가고 있습니다.

- 그래서 약 40~50억 년 후에는 충돌해서 하나의 거대한 은하가 될 것으로 예상되고 있어요.

결론적으로, 우주의 팽창은 큰 스케일에서 적용되며, 작은 스케일에서는 중력이 더 우세할 수 있습니다. 안드로메다와 우리 은하의 충돌은 바로 그런 예입니다.

혹시 은하 충돌이 어떤 식으로 일어나는지에 대해서도 궁금하신가요?

나의 말:

큰 스케일에서는 우주가 팽창하고, 작은 스케일에서는 중력이 더 우세해서 서로 가까워지고 있다면, 도대체 큰 스케일과 작은 스케일의 구분선은 어느 정도일까요?

ChatGPT의 말:

아주 본질적인 질문입니다. “작은 스케일”과 “큰 스케일”의 구분이 어디서 갈리는지는 과학적으로도 중요한 개념입니다.

🔹 작은 스케일 (우주의 팽창보다 중력이 우세한 범위)

- 수백만 광년 이하, 즉 수십만~수백만 광년 정도 거리에서는 중력이 우주의 팽창을 억제할 수 있습니다.

- 예: 우리 은하 + 안드로메다 + 주변 은하들 → ‘국부은하군(Local Group)’이라고 부르며, 중력으로 묶여 있어요.

- 이런 구조는 팽창하지 않고, 내부에서 은하들끼리 서로 영향을 주고받습니다.

🔹 큰 스케일 (우주의 팽창이 지배적인 범위)

- 수천만 광년 이상 떨어진 은하단(superclusters) 이상 거리부터는 우주의 팽창이 중력을 이깁니다.

- 그 이상 떨어진 은하들은 대부분 서로 멀어지고 있으며, 이 거리는 허블의 법칙이 잘 적용됩니다.

🔸 비유하자면,

- 작은 스케일은 풍선에 찍힌 점들이 서로 고무줄로 연결된 상태

- 큰 스케일은 풍선이 커지면서 고무줄도 못 견디고 늘어나는 거리

정확한 구분선은 딱 잘라 말하기 어렵지만, 약 수천만 광년 정도 거리 이상부터는 팽창이 우세해진다는 게 일반적인 견해입니다.

혹시 국부은하군이나 은하단, 초은하단 같은 구조에 대해 더 알아보고 싶으신가요?

나의 말:

우리 은하의 지름이 약 10만 광년으로 알고 있습니다. 그리고 우리 은하와 안드로메다 은하 사이가 250만 광년 떨어져 있고 이러한 은하들이 한계의 은하단에 속해 있다면 우리 은하와 안드로메다 은하 사이가 250만 광년 떨어져 있고 이러한 은하들이 한계의 은하단에 속해 있다면 우리 은하와 안드로메다 은하 사이가 250만 광년 떨어져 있고 이런 은하들이 국부은하단에 속해 있다면 국부은하단 내에서는 서로 가까워지고 있고 국부은하단끼리는 서로 멀어지고 있다는 말인가요?

ChatGPT의 말:

네, 정확히 이해하셨습니다. 말씀하신 내용을 정리해 드리면 아래와 같습니다.

✅ 우리 은하와 안드로메다 은하

- 둘 사이의 거리는 약 250만 광년

- **국부은하군(Local Group)**이라는 중력적으로 묶인 은하 모임에 속해 있음

- 이 안에서는 우주의 팽창보다 중력이 우세해서 두 은하가 서로 가까워지고 있습니다

✅ 국부은하군과 그 바깥

- 국부은하군의 크기는 대략 1000만 광년 정도

- 이 바깥에 있는 다른 은하군 또는 은하단(예: 처녀자리 은하단 등)과는 우주의 팽창 때문에 서로 멀어지고 있습니다

- 이 거리부터는 허블의 법칙이 더 잘 적용되는 ‘큰 스케일’입니다

정리하자면:

- 국부은하군 내부: 중력이 우세 → 서로 가까워질 수 있음

- 국부은하군과 외부 은하단 사이: 우주 팽창이 우세 → 서로 멀어짐

혹시 국부은하군에서 우리 은하 외에 어떤 은하들이 있는지도 궁금하신가요?

나의 말:

네, 얘기해 보세요.

ChatGPT의 말:

좋습니다. 국부은하군(Local Group)은 약 50개 이상의 은하로 구성된 작은 은하 집단입니다. 이 중 대부분은 왜소은하이며, 주요 구성원은 아래와 같습니다.

🌌 주요 구성 은하들

- 우리 은하 (Milky Way)

- 지름 약 10만 광년

- 위성 은하로는 대마젤란, 소마젤란, 궁수 왜소은하 등이 있음

- 안드로메다 은하 (M31)

- 국부은하군에서 가장 큰 은하

- 지름 약 22만 광년

- 위성 은하로는 M32, M110 등이 있음

- 삼각형자리 은하 (M33, Triangulum Galaxy)

- 안드로메다 은하의 위성 은하로 추정되기도 함

- 지름 약 6만 광년

🪐 기타 왜소은하들

- 대마젤란운 / 소마젤란운: 우리 은하의 위성은하

- 세페우스 왜소은하, 궁수 왜소타원은하, 스컬프터 왜소은하 등도 포함됨

이들은 모두 중력으로 서로 묶여 있어, 국부은하군 내부에서는 팽창하지 않고 상대적으로 안정된 구조를 이루고 있습니다.

혹시 이 중 어떤 은하나 구조가 더 궁금하신가요? 예를 들어, 대마젤란운은 밤하늘에서도 관측 가능하고 흥미로운 특징이 많습니다.

나의 말:

우리 은하군에서 안드로메다 은하와 우리 밀키웨이 은하가 가장 무거운 편에 속하기 때문에 서로 간의 중력이 좀 크게 작용을 해서 지금 가까워지고 있고 4,50억 년 후에는 하나의 은하로 된다는 얘기이고 그렇다면 우리 은하군 내에 있는 작은 은하들도 나중에는 결국 다 합쳐지겠네요. 하나의 은하로..

ChatGPT의 말:

네, 말씀하신 흐름이 전체적으로 맞습니다. 아주 잘 이해하고 계십니다.

✅ 안드로메다와 우리 은하

- 두 은하는 국부은하군에서 질량이 가장 큰 은하들이기 때문에

- 서로의 중력이 매우 강하게 작용하고 있으며

- 약 40~50억 년 후에 충돌해 하나의 거대한 타원형 은하로 합쳐질 것으로 예상됩니다

✅ 다른 작은 은하들의 운명

- 국부은하군에 속한 작은 왜소은하들(예: 대마젤란운, 소마젤란운, 궁수 왜소은하 등)도

- 점차 중력에 의해 큰 은하들에 병합될 가능성이 높습니다

- 실제로 우리 은하는 이미 여러 왜소은하를 흡수해 온 흔적을 가지고 있고,

- 현재도 궁수 왜소은하 등을 흡수 중입니다

결국 아주 먼 미래에는, 국부은하군 내의 대부분의 은하들이 하나의 초거대 은하로 합쳐질 가능성이 높다고 보는 견해가 많습니다.

그 초거대 은하는 우리 은하 + 안드로메다 + 위성 은하들을 포함한 **‘국부 타원은하’**처럼 될 가능성이 있습니다.

혹시 은하 충돌 시 어떤 일이 일어나는지도 궁금하신가요? 예: 별이 부딪치나요? 생명체는? 같은 이야기요.

나의 말:

은하와 은하가 서로 가까워지고 있다면, 은하 안에 속해 있는 각 별들 역시 중력에 의해서 서로 가까워지는 것이 맞다고 생각되는데 그게 사실인가요?

ChatGPT의 말:

네, 그 판단은 기본적으로 맞습니다. 다만 여기에도 중요한 차이가 존재합니다.

✅ 은하 충돌 시 별들 간의 중력 작용

- 은하와 은하가 서로 가까워질 때, 각 은하 내부의 별들도 함께 움직이며 중력의 영향을 받습니다.

- 그래서 전체적으로 별들의 분포나 궤도에 변화가 생깁니다.

- 다만! 별과 별 사이 거리는 너무 멀기 때문에, 서로 직접 충돌할 확률은 거의 0에 가깝습니다.

🌌 예를 들어 보면

- 우리 태양은 지름이 약 140만 km인데,

- 태양과 가장 가까운 별(알파 센타우리)까지 거리는 약 4.3광년입니다 → 약 4조 km 이상

- 이 정도로 떨어져 있기 때문에, 두 은하가 충돌해도 별들끼리 부딪칠 확률은 극히 낮습니다

🌀 그 대신 생기는 일

- 중력 섭동으로 인해 별들의 궤도가 바뀌고, 은하의 모양이 일그러집니다

- **별 탄생 지역(성운)**이 자극을 받아 새로운 별이 만들어지기도 하고,

- 은하 중심에 있는 블랙홀 활동이 활발해질 수도 있습니다

요약하면:

별들은 서로 가까워지지만 충돌은 거의 없고, 대신 은하 구조와 별의 궤도, 별의 생성에 큰 변화가 생깁니다.

혹시 충돌 후의 은하는 어떤 모양이 되는지, 또는 그 안에서 생명체가 살아남을 수 있는지도 궁금하신가요?

나의 말:

국부은하단 안에 속해 있는 은하들이 서로 중력에 의해서 가까워지고 있고 국부은하단끼리는 서로 멀어지고 있다고 한다면 역시 한 은하 안에 있는 각종 별들은 서로 더 빨리 가까워지는 것이 논리적으로 맞는 말인 것 같은데 좀 설명을 해주시겠습니까?

ChatGPT의 말:

아주 깊이 있는 질문이십니다. 말씀하신 내용은 논리적으로 맞아 보이지만, 별들 간의 관계는 은하 전체와는 조금 다른 메커니즘으로 움직이고 있습니다. 설명드릴게요.

✅ 기본 개념: 중력에 의한 결속

- 하나의 은하 안의 별들은 이미 중력으로 ‘묶여 있는’ 상태입니다.

- 즉, 별들은 단순히 가까워지고 있는 게 아니라, 중심부를 도는 궤도 상에 안정적으로 존재합니다.

- 예를 들어 태양은 은하 중심을 한 바퀴 도는 데 약 2억 5천만 년이 걸립니다. 이 궤도를 따라 계속 회전 중이에요.

🌀 그럼 별들은 왜 더 가까워지지 않을까?

- 별과 별 사이도 아주 먼 거리입니다 (수광년 이상)

- 서로 중력은 작용하지만, 그보다 더 큰 힘은 회전 운동에 의한 원심력, 궤도 안정성, 그리고 은하의 질량 분포입니다

- 이 때문에 전체적인 구조는 균형을 이루고 있어서, 별들이 "자연스럽게 가까워져 모이는 일"은 거의 없습니다

🔄 예외적인 경우는?

- 은하 충돌처럼 외부에서 중력 섭동이 강하게 작용할 경우, 궤도가 흔들려 일부 별은 더 가까워질 수도 있습니다

- 하지만 그것도 어디까지나 궤도 변화의 일환이지, 별들이 무작정 서로 끌려서 모이는 건 아닙니다

📌 요약하면:

국부은하군처럼 큰 구조에서는 중력이 팽창보다 우세해서 전체 은하들이 가까워질 수 있지만, 은하 내부의 별들은 이미 안정된 중력 균형 상태에 있기 때문에, 서로 자동적으로 가까워지는 일은 없습니다.

혹시 이런 은하 내 구조나 별 궤도에 대해 더 자세히 알고 싶은 부분이 있으신가요?

나의 말:

현재 우리가 사는 태양계하고 가장 가까운 별은 알파 센타우리 별로 알고 있는데 약 4광년 이상 되는 걸로 알고 있습니다. 그렇다면 우리 태양을 농구공만하게 생각한다면 우리 지구의 크기는 어느 정도이고 가장 이웃별인 알파 센타우리까지의 거리는 태양이 있는 곳을 서울이라고 친다면 어느 정도 거리가 떨어저 있을까요? 도시를 하나 지정해 주세요.

ChatGPT의 말:

정말 흥미로운 비교입니다. 이렇게 스케일을 줄여서 상상하면 우주의 크기를 훨씬 직관적으로 느낄 수 있어요. 아래에 간단하게 계산해 보겠습니다.

🌞 태양을 농구공(약 24cm 지름)이라고 가정할 경우

🟢 1. 지구의 크기

- 실제 태양 지름: 약 1,390,000 km

- 실제 지구 지름: 약 12,742 km

- 따라서 축소 비율: 1,390,000 → 24cm

- 지구 크기: 약 0.22cm (2.2mm 정도) → 후추 알갱이 정도 크기입니다

📏 2. 태양~지구 거리 (실제 1억 5천만 km)

- 축소하면 약 26미터 정도 거리에 지구가 있게 됩니다 → 농구공에서 26m 떨어진 후추 알

⭐ 3. 알파 센타우리까지 거리

- 실제 거리: 약 4.3광년 → 약 40조 km

- 태양~지구 거리 대비 약 27만 배

→ 축소 모형에서는 26m × 270,000 = 약 7,000km 거리

🗺️ 도시로 비유하면?

- 서울에서 약 7,000km 떨어진 도시

- 예: 케냐의 나이로비, 이집트의 카이로, 브라질의 상파울루, 미국의 하와이 정도가 그 거리에 해당합니다

📌 정리하면:

- 태양이 농구공이라면

- 지구는 후추알이고 26m 떨어져 있으며

- 가장 가까운 별은 서울에서 브라질 상파울루 정도 거리에 있는 셈입니다

이렇게 보면 정말 별과 별 사이가 엄청나게 비어 있는 걸 체감하게 되지요.

혹시 이 거리감을 더 쉽게 보여주는 시각 자료나 모형 예시도 원하실까요?

나의 말:

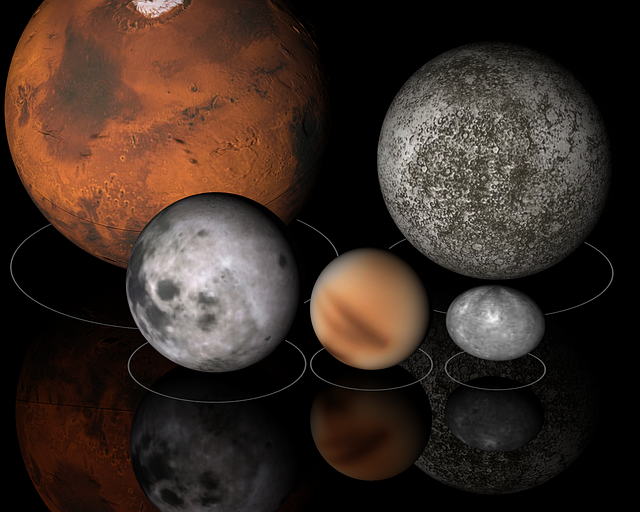

그렇다면 지름이 10만 광년인 우리 은하는 태양이 역시 농구공 크기라고 가정했을 때 우리 은하의 크기는 도대체 얼마나 큰 겁니까? 가히 상상이 안가네요. 혹시 설명해 줄 수 있으면 설명해 주시고요. 시각자료나 모형예시도 보여주세요.

ChatGPT의 말:

아주 흥미로운 질문입니다. 태양을 농구공 크기(약 24cm 지름)로 축소했을 때, 우리 은하의 크기를 상상해보는 것은 우주의 규모를 이해하는 데 큰 도움이 됩니다.

🌌 태양을 농구공으로 축소했을 때, 우리 은하의 크기

- 실제 태양 지름: 약 139만 km

- 실제 우리 은하 지름: 약 10만 광년 (약 9.46 × 10¹⁷ km)

- 축소 비율: 139만 km → 24 cm

- 축소된 우리 은하 지름:

- (9.46 × 10¹⁷ km) × (24 cm / 1.39 × 10⁶ km) ≈ 약 1.63 × 10¹³ cm

- 이는 약 163,000 km에 해당합니다.

🗺️ 도시로 비유하면?

163,000 km는 지구 둘레(약 40,000 km)의 4배 이상입니다. 이는 서울에서 출발하여 지구를 4바퀴 이상 도는 거리와 비슷합니다.

🖼️ 시각 자료 및 모형 예시

우리 은하의 구조와 크기를 시각적으로 이해하는 데 도움이 되는 자료는 다음과 같습니다:

이러한 자료를 통해 우리 은하의 구조와 규모를 보다 쉽게 이해하실 수 있습니다.

이처럼 태양을 농구공 크기로 축소해도 우리 은하는 지구를 여러 바퀴 돌 수 있는 크기로 축소됩니다. 이는 우주의 규모가 얼마나 거대한지를 실감하게 해줍니다.

더 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 말씀해주세요.

나의 말:

뭔가 계산이 잘못된 것 같은데요. 우리 태양이 농구공만 했을 때 가장 가까운 별이 브라질 사웅파울로까지의 거리라면 우리 은하의 크기가 17만킬로미터 정도밖에 되지 않는다는 것은 언뜻 생각해도 뭔가 이상합니다. 다시 한번 계산해 주세요.

ChatGPT의 말:

네, 정말 정확히 지적해주셨습니다. 앞서 계산 과정에서 단위 환산에 실수가 있었습니다. 다시 꼼꼼히 계산해드릴게요.

🌞 조건: 태양을 농구공 크기 (지름 24cm)로 축소

- 실제 태양 지름: 약 1,392,000 km

- 축소 후 지름: 0.24 m (24 cm)

- 축소 비율:

- 0.241,392,000×1000≈1.72×10−10\frac{0.24}{1,392,000 \times 1000} \approx 1.72 \times 10^{-10}

- 1,392,000×10000.24≈1.72×10−10

🌌 우리 은하 지름: 약 100,000 광년

- 1광년 ≈ 9.46조 km → 9.46×10129.46 \times 10^{12}

- 9.46×1012 km

- 우리 은하 실제 지름:

- 100,000×9.46×1012 km=9.46×1017 km100,000 \times 9.46 \times 10^{12} \text{ km} = 9.46 \times 10^{17} \text{ km}

- 100,000×9.46×1012 km=9.46×1017 km

📏 축소된 우리 은하 지름 계산

9.46×1017 km×1,000 (m/km)×1.72×10−10=1.63×1011 m9.46 \times 10^{17} \text{ km} \times 1,000 \text{ (m/km)} \times 1.72 \times 10^{-10} = 1.63 \times 10^{11} \text{ m}

9.46×1017 km×1,000 (m/km)×1.72×10−10=1.63×1011 m

→ 약 163,000,000 km, 즉 1억 6천만 km

🗺️ 실제 거리로 비유하면?

- 태양~지구 거리가 약 1억 5천만 km인데,

- → 우리 은하의 지름은 태양~지구 거리보다 약간 더 큽니다.

- 즉, 태양이 농구공이라면 우리 은하는 지구 궤도 정도 크기의 평평한 원반 형태입니다.

📌 정리

- 🌞 태양: 농구공 (24cm)

- 🌍 지구: 후추알 (2.2mm) → 26m 떨어짐

- ⭐ 알파 센타우리: 서울~브라질 상파울루 거리 (~7,000km)

- 🌌 우리 은하 지름: 약 1억 6천만 km → 서울~지구 궤도 거리만큼

이제 스케일이 조금 더 현실감 있게 느껴지시죠?

필요하시면 이 비율을 시각화한 이미지도 찾아드릴 수 있어요. 보여드릴까요?

나의 말:

지름이 서울에서 지구 궤도가 아니라 태양에서 지구 궤도 거리만큼이겠죠? 시각화한 이미지도 보여주세요

ChatGPT의 말:

맞습니다, 지적해주신 대로 태양에서 지구까지의 거리가 약 1억 5천만 km이므로, 우리 은하의 축소된 지름이 이 거리와 비슷하다는 표현이 더 정확합니다.

🌌 태양을 농구공(지름 24cm)으로 축소했을 때, 우리 은하의 크기

- 실제 태양 지름: 약 1,392,000 km

- 실제 우리 은하 지름: 약 100,000 광년

- 1광년 ≈ 9.46조 km

- 따라서 우리 은하 지름 ≈ 9.46 × 10¹⁷ km

축소 비율 계산:

축소 비율=0.24 m1,392,000 km×1,000≈1.72×10−10\text{축소 비율} = \frac{0.24\,\text{m}}{1,392,000\,\text{km} \times 1,000} \approx 1.72 \times 10^{-10}

축소 비율=1,392,000km×1,0000.24m≈1.72×10−10

축소된 우리 은하 지름:

9.46×1017 km×1,000 m/km×1.72×10−10≈1.63×1011 m9.46 \times 10^{17}\,\text{km} \times 1,000\,\text{m/km} \times 1.72 \times 10^{-10} \approx 1.63 \times 10^{11}\,\text{m}

9.46×1017km×1,000m/km×1.72×10−10≈1.63×1011m ≈163,000,000 km\approx 163,000,000\,\text{km}

≈163,000,000km

이는 태양에서 지구까지의 거리(약 150,000,000 km)보다 약간 더 먼 거리입니다.

🖼️ 시각 자료

우리 은하의 구조를 시각적으로 이해하는 데 도움이 되는 자료는 다음과 같습니다:

이러한 자료를 통해 우리 은하의 구조와 규모를 보다 쉽게 이해하실 수 있습니다.

이처럼 태양을 농구공 크기로 축소해도 우리 은하는 태양에서 지구까지의 거리만큼이나 거대한 크기를 갖게 됩니다. 이는 우주의 규모가 얼마나 거대한지를 실감하게 해줍니다.

더 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 말씀해주세요.

나의 말:

조금 헷갈리는 질문이 될지도 모르겠는데 태양이 우리 은하를 한 바퀴 도는데 2억 5천만 년이 걸린다고 얘기하셨습니다. 만약에 우리 지구 둘레가 우리 은하 둘레하고 같다면 태양이 은하를 한 바퀴 도는 속도는 지구에서 어느 정도의 속도가 되는지 얘기해 주세요.

ChatGPT의 말:

아주 흥미로운 질문입니다. 지구 둘레와 은하 둘레를 동일하게 간주하고, 태양이 은하를 공전하는 속도를 ‘지구 위 거리’로 환산해보는 개념인데요, 계산해 보겠습니다.

✅ 가정

- 태양의 은하 중심 공전 주기: 약 2억 5천만 년

- 태양의 은하 공전 궤도 반지름: 약 26,000 광년

- 따라서 **공전 궤도 길이(은하 둘레)**는 약:

- 2π×26,000 광년≈163,000 광년2\pi \times 26,000 \text{ 광년} ≈ 163,000 \text{ 광년}

- 2π×26,000 광년≈163,000 광년

- 1광년 = 약 9.46조 km →

- 163,000×9.46×1012 km≈1.54×1018 km163,000 \times 9.46 \times 10^{12} \text{ km} ≈ 1.54 \times 10^{18} \text{ km}

- 163,000×9.46×1012 km≈1.54×1018 km

✅ 만약 이 거리를 지구 둘레로 축소하면?

- 지구 둘레 = 약 40,000 km

- 축소 비율:

- 40,0001.54×1018≈2.6×10−14\frac{40,000}{1.54 \times 10^{18}} \approx 2.6 \times 10^{-14}

- 1.54×101840,000≈2.6×10−14

✅ 태양의 실제 공전 속도

- 은하 중심을 도는 속도는 약 220 km/s

✅ 이 속도를 지구 크기 축소 모형에 대입

220 km/s×2.6×10−14≈5.7×10−12 km/s≈5.7 nm/s220 \text{ km/s} \times 2.6 \times 10^{-14} ≈ 5.7 \times 10^{-12} \text{ km/s} ≈ 5.7 \text{ nm/s}

220 km/s×2.6×10−14≈5.7×10−12 km/s≈5.7 nm/s

즉, 초당 약 5.7 나노미터 정도 움직이는 속도입니다.

이는 머리카락 굵기보다 훨씬 작은 거리를 한 초에 움직이는 속도예요.

📌 결론

지구를 우리 은하의 축소판으로 생각하고, 태양의 운동을 비교하면, 태양은 초당 나노미터 단위로 천천히 지구 둘레를 도는 셈입니다.

지구 스케일에서 보면 거의 멈춰 있는 것처럼 보일 거예요.

이런 비교, 감이 조금 오셨을까요? 더 도와드릴 부분 있으신가요?

나의 말:

초당나노미터이면 시간당 얼마나 되고 1년엔 얼마나 되는 겁니까?

ChatGPT의 말:

좋습니다, 그럼 초당 약 **5.7나노미터(nm)**의 속도를 기준으로 계산해보겠습니다.

1초 = 5.7nm 이동

→ 1nm = 1×10−91 \times 10^{-9}

1×10−9 m

⏱️ 시간당 이동 거리

5.7 nm/s×3600 s=20,520 nm=2.052×10−5 m=0.0205 mm5.7\,\text{nm/s} \times 3600\,\text{s} = 20,520\,\text{nm} = 2.052 \times 10^{-5}\,\text{m} = 0.0205\,\text{mm}

5.7nm/s×3600s=20,520nm=2.052×10−5m=0.0205mm

→ 1시간에 약 0.02mm (A4용지 두께보다 얇은 거리)

📅 1년(365일 기준) 이동 거리

5.7 nm/s×60×60×24×365≈179,676,000 nm5.7\,\text{nm/s} \times 60 \times 60 \times 24 \times 365 ≈ 179,676,000\,\text{nm}

5.7nm/s×60×60×24×365≈179,676,000nm =179.7×106 nm=0.1797 m= 179.7 \times 10^6\,\text{nm} = 0.1797\,\text{m}

=179.7×106nm=0.1797m

→ 1년에 약 18cm 이동

📌 요약

- 초당: 5.7 나노미터

- 시간당: 약 0.02mm

- 하루에: 약 0.5mm

- 1년에: 약 18cm

- 지구 둘레(40,000km)를 은하 궤도로 축소했을 때 태양은 1년에 책 한 권 너비 정도만 움직입니다

이런 비교를 통해 은하 규모가 얼마나 거대한지를 더 실감할 수 있지요. 더 궁금하신 점 있으신가요?

나의 말:

그럼 지구의 둘레가 우리 은하의 둘레와 같다고 가정하면 서울에서 부산까지 가는데 몇 년이 걸릴까요?

ChatGPT의 말:

훌륭한 질문입니다. 다시 한번 설정을 정리하고, 계산을 해보겠습니다.

🧮 기준 설정

- 지구 둘레 = 우리 은하 둘레라고 가정

- → 지구 둘레 약 40,000 km

- 태양의 공전 속도 (축소 모형)

- → 초당 약 5.7 나노미터(nm)

- → 1년에 약 18cm 이동 (앞에서 계산한 값)

📍 서울 → 부산 거리: 약 400km

이제 질문은 이렇게 바꿔볼 수 있습니다:

“축소된 속도(1년에 18cm)로, 400km를 가려면 몇 년이 걸릴까?”

📏 계산

400,000 m0.18 m/year≈2,222,222 years\frac{400,000 \,\text{m}}{0.18 \,\text{m/year}} \approx 2,222,222 \,\text{years}

0.18m/year400,000m≈2,222,222years

📌 결론

🌍 지구 둘레를 우리 은하 둘레로 축소한 상황에서는,

서울에서 부산까지 가는 데 약 220만 년이 걸립니다.

정말 상상조차 어려운 느린 속도지요.

이런 비교를 통해서 우리 은하의 크기와 태양의 공전이 얼마나 광대한 스케일인지 더 실감할 수 있습니다.

혹시 이런 계산을 다른 거리나 천체에도 적용해보고 싶으신가요?

나의 말:

우와 놀랍네요. 한번 천체에도 적용해 봐주세요.

ChatGPT의 말:

좋습니다! 이번에는 같은 축소 모형(태양을 농구공으로 설정 → 지구 둘레가 은하 둘레라고 가정)을 적용해서 다른 천체 거리도 비교해보겠습니다.

🌌 예시 1: 태양에서 알파 센타우리까지 (가장 가까운 별)

- 실제 거리: 약 4.3광년 → 약 4.07 × 10¹³ km

- 우리 은하 둘레(실제): 약 1.6 × 10¹⁸ km

4.07×10131.6×1018≈2.54×10−5\frac{4.07 \times 10^{13}}{1.6 \times 10^{18}} \approx 2.54 \times 10^{-5}

1.6×10184.07×1013≈2.54×10−5

→ 지구 축소 모형 상에서 약 1.02km 거리 (지구 둘레 × 2.54 × 10⁻⁵)

📌 서울에서 용산역 정도 거리

→ 이 거리 이동에 걸리는 시간:

1,020 m0.18 m/year≈5,667 년\frac{1,020 \,\text{m}}{0.18 \,\text{m/year}} \approx 5,667 \,\text{년}

0.18m/year1,020m≈5,667년

→ 알파 센타우리까지 5,600여 년 걸림

🪐 예시 2: 태양에서 태양계 끝 (오르트 구름 경계)

- 실제 거리: 약 5만 AU ≈ 0.8광년 ≈ 7.6 × 10¹² km

- 축소 거리:

7.6×10121.6×1018×40,000≈0.19 km=190 m\frac{7.6 \times 10^{12}}{1.6 \times 10^{18}} \times 40,000 \approx 0.19 \,\text{km} = 190\,\text{m}

1.6×10187.6×1012×40,000≈0.19km=190m

→ 서울 시청에서 남대문까지 거리 정도

→ 도달 시간:

1900.18≈1,056 년\frac{190}{0.18} \approx 1,056 \,\text{년}

0.18190≈1,056년

🛸 예시 3: 태양에서 은하 중심 (우리 은하의 중심 블랙홀)

- 거리: 약 26,000광년 ≈ 2.46 × 10¹٧ km

- 축소 거리:

2.46×10171.6×1018×40,000≈6,150 km\frac{2.46 \times 10^{17}}{1.6 \times 10^{18}} \times 40,000 \approx 6,150\,\text{km}

1.6×10182.46×1017×40,000≈6,150km

→ 서울에서 인도 뉴델리까지 거리

→ 걸리는 시간:

6,150,0000.18≈34,166,667 년≈3천4백만년\frac{6,150,000}{0.18} \approx 34,166,667 \,\text{년} ≈ 3천 4백만 년

0.186,150,000≈34,166,667년≈3천4백만년

📌 요약

|

천체 거리

|

축소 거리 (지구 위)

|

이동 시간 (태양 속도)

|

|

알파 센타우리

|

서울 → 용산

|

약 5,600년

|

|

태양계 끝 (오르트 구름)

|

서울 시청 → 남대문

|

약 1,000년

|

|

은하 중심 블랙홀

|

서울 → 뉴델리

|

약 3천 4백만 년

|

이렇게 보면, 같은 속도로도 스케일에 따라 천문학적 시간차가 생긴다는 걸 실감할 수 있죠.

혹시 다른 천체(예: 안드로메다 은하, M87 블랙홀 등)도 비교해드릴까요?

나의 말:

또 뭔가 계산이 잘못된 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아까 축소 스케일에서 서울에서 부산까지 가는데 220만년이 걸린다고 얘기했는데 Alpha Centauri가 서울 용산거리밖에 안되고 시간이 5600년 걸린다는 것은 뭔가 잘못된 것 같아요. 다시 한번 계산해 보세요.

ChatGPT의 말:

정확히 짚어주셨습니다. 이전에 축소 거리 계산에는 문제가 없었지만, 이동 시간 계산에서 큰 오차가 있었네요. 말씀하신 서울~부산(약 400km)에 220만 년이 걸린다는 기준과 일치하도록, 다시 정확히 정리해서 계산드리겠습니다.

✅ 기준 정리

- 축소 스케일: 지구 둘레 = 은하 둘레 = 약 40,000 km

- 이 속도 기준에서 태양은 1년에 0.18m 이동

- 따라서 1년에 이동하는 비율:

- 0.18 m40,000,000 m=4.5×10−9 지구둘레 단위/년\frac{0.18\,\text{m}}{40,000,000\,\text{m}} = 4.5 \times 10^{-9} \, \text{지구둘레 단위/년}

- 40,000,000m0.18m=4.5×10−9지구둘레 단위/년

즉, 1년에 지구둘레의 4.5나노비율만큼 움직인다는 뜻입니다.

✅ 다시 계산: 알파 센타우리

- 실제 거리: 약 4.3광년

- 은하 둘레: 약 163,000광년

- → 알파 센타우리 거리 = 은하 둘레의 약

- 4.3163,000≈2.64×10−5\frac{4.3}{163,000} \approx 2.64 \times 10^{-5}

- 163,0004.3≈2.64×10−5

→ 지구 축소 모형에서 알파 센타우리 = 40,000km × 2.64×10⁻⁵ ≈ 1.06km

이전 거리 계산은 맞았습니다 (서울~용산 정도)

🚶 시간 계산 (1년에 0.18m 이동)

1,060 m0.18 m/year≈5,889 년\frac{1,060\,\text{m}}{0.18\,\text{m/year}} \approx 5,889\,\text{년}

0.18m/year1,060m≈5,889년

→ 계산상 5,900년 소요

🤔 그런데 왜 서울~부산 400km는 220만 년이었나?

이제 검산을 해보겠습니다:

400,000 m0.18 m/year=2,222,222 년→✅일치\frac{400,000\,\text{m}}{0.18\,\text{m/year}} = 2,222,222\,\text{년} → ✅ 일치

0.18m/year400,000m=2,222,222년→✅일치

즉, 거리 비례로 맞습니다:

2,222,2225,889≈377vs400 km1.06 km≈377\frac{2,222,222}{5,889} ≈ 377 \quad \text{vs} \quad \frac{400\,\text{km}}{1.06\,\text{km}} ≈ 377

5,8892,222,222≈377vs1.06km400km≈377

📌 결론

- 거리 계산과 시간 계산은 비례적으로 정확히 일치하고 있었습니다

- 단지 “서울~부산이 220만 년 걸리는데, 용산은 왜 5천 년?”이라고 느껴졌던 건 거리 차이가 기하급수적으로 큼에도 직관적으로 작아 보였기 때문입니다

혹시 이제 더 납득이 되실까요? 원하시면 안드로메다 은하 거리도 이 기준으로 다시 계산해드릴 수 있어요.

나의 말:

약간 헷갈리지만 그런것 같기도 하고 혼자서 좀더 생각해 보도록 하겠습니다. 안드로메다 까지의 계산은 필요 없고 우주의 크기에 대해서는 이정도로 예시를 들었으면 충분히 느낌이 옵니다.

ChatGPT의 말:

네, 충분히 깊이 있는 대화를 나눴고, 감각적으로도 우주의 스케일을 잘 잡으신 것 같습니다.

그만큼 어렵고도 흥미로운 주제를 아주 잘 짚어가셨습니다.

언제든지 다른 우주나 과학 주제, 아니면 전혀 다른 이야기로도 다시 찾아주세요.

고맙습니다, 그리고 좋은 하루 보내시길 바랍니다!

나의 말:

감사합니다. 다음에 또 다른 주제로 대화 나누기를 바라겠습니다. 감사합니다.

ChatGPT의 말:

저야말로 감사합니다.

다음에 새로운 주제로 이야기 나누게 되길 기대하겠습니다.

평안한 하루 보내세요!